Pietro Giovanni Pecchioni:

dal fiume alle camicie rosse

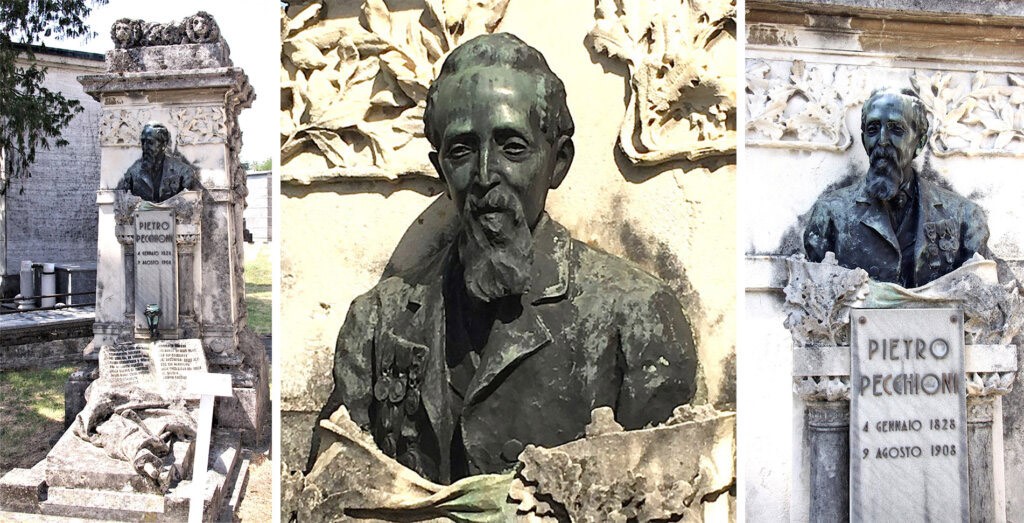

Morì a Parma il 9 agosto 1908 ed è sepolto nel cimitero della Villetta, dove è ricordato con tanto di busto ed una artistica tomba. Sempre nella città Ducale gli è dedicata anche una via

Tra i tanti mestieri che, nel tempo, hanno visto il Grande fiume essere fonte di vita per intere generazioni di persone, quello dei traghettatori occupa da sempre una posizione di assoluto rilievo. Un lavoro per certi versi mitico, perché mitici sono stati tanti personaggi che, nel solco della storia, lo hanno portato avanti tra l’una e l’altra riva del fiume.

Tra i tanti mestieri che, nel tempo, hanno visto il Grande fiume essere fonte di vita per intere generazioni di persone, quello dei traghettatori occupa da sempre una posizione di assoluto rilievo. Un lavoro per certi versi mitico, perché mitici sono stati tanti personaggi che, nel solco della storia, lo hanno portato avanti tra l’una e l’altra riva del fiume.

Di loro, su Oglioponews, si è più volte scritto approfondendone caratteristiche, fatti e vicissitudini. Oggi si parla di uno di loro in particolare, forse il più famoso. Si tratta di Pietro Giovanni Pecchioni, di cui ricorrono i 195anni della nascita ed i 115 della morte la cui figura è ampiamente descritta nel “Dizionario biografico dei parmigiani illustri” di Roberto Lasagni.

Originario di Sarmato (Piacenza), dove nacque nella frazione di Veratto il 4 gennaio 1828, fin dal giovanissimo imparò a costruire barche e lavorò come traghettatore sul Po. Seguendo le orme del padre si arruolò, ventenne, nelle Guardie di Finanza del Ducato di Parma e Piacenza, entrando presto in contatto con molti simpatizzanti del movimento mazziniano e affiliati della Giovine Italia.

Fu destinato, come doganiere, al porto di Sacca, presso Colorno. Partecipò alle più rischiose imprese che i mazziniani prepararono per sollevare lo Stato parmense, governato da Carlo di Borbone. Alla congiura contro Carlo di Borbone il Pecchioni partecipò attivamente: fu tra coloro che, appostati presso la Porta di San Michele, avrebbero dovuto (21 marzo 1854) attentare alla vita del Sovrano. Il Pecchioni fu affiancato da un’altra guardia di finanza, Luigi Facconi, entrambi armati di stili fabbricati dal fabbro Pelagatti. Il duca doveva transitare di là per recarsi a Modena, secondo informazioni avute dal postiglione ducale Pattini, confidente dei congiurati. Ma la carrozza passò troppo rapida e il colpo mancò.

Il Pecchioni riuscì ad allontanarsi e a riprendere il suo posto a Sacca. La domenica successiva (26 marzo), giorno fissato per un nuovo attentato, si portò di nuovo a Parma e si appostò con gli altri congiurati lungo il presumibile cammino che il duca avrebbe dovuto fare per rientrare a palazzo dopo la consueta passeggiata lungo lo Stradone.

Raggiunta strada Santa Lucia (oggi via Cavour), all’altezza della chiesa omonima, Carlo di Borbone venne pugnalato da Antonio Carra, appostato nella via con Ranzoni. Il Pecchioni anche quella volta si eclissò subito, rivestì la divisa e tornò al suo servizio di doganiere. Il Pecchioni partecipò anche all’insurrezione del 22 luglio, che, per incapacità dei capi, per mancanza di organizzazione e per leggerezza degli iniziatori che non seppero nemmeno tenere segreta la cosa, venne al suo nascere soffocata nel sangue.

Il Pecchioni combatté nei pressi della caserma delle guardie di Finanza e riuscì a sfuggire all’accerchiamento delle truppe. La repressione fu feroce. Due soldati, Mario Bacchini di Borgo San Donnino e Baldassarre Poli di Parma, che avevano fatto causa comune con gli insorti, furono immediatamente fucilati. Gli altri tredici morti della giornata furono vittime della ferocia delle truppe. Numerosissimi furono gli arresti, tra cui quello di Emilio Mattei che venne catturato gravemente ferito alle gambe. Alla gendarmeria ducale non sfuggì il contributo dato alla sommossa dalle guardie di Finanza e il 27 luglio vennero arrestati diversi militi di quel corpo, tra i quali il Pecchioni e l’Adorni.

Seguirono le feroci inquisizioni del Krauss, chiamato appositamente da Mantova come esperto in quel genere di istruttorie. Il 5 agosto vennero fucilati Mattei, Adorni, Facconi e Boncompagni. Il Mattei, non potendosi reggere sulle gambe fratturate, venne fucilato legato a una barella sollevata in alto. Nel secondo gruppo di inquisiti vi fu il Pecchioni, accusato di aver partecipato non solo alla sommossa ma anche alla congiura contro il Duca. Per un mese tenne fronte agli spietati interrogatori dell’inquisitore austriaco che, per strappargli la confessione, lo sottopose alla tortura delle bastonate.

Con sentenza del 9 settembre, assieme agli altri correi, venne dichiarato colpevole di crimine di cospirazione contro lo Stato e condannato ai lavori forzati a vita, mentre Davide Franzoni e Alessandro Borghini vennero fucilati. I condannati vennero consegnati all’Austria e tradotti nel castello di Mantova. Il Pecchioni entrò nel carcere apparentemente rassegnato, ma col deciso proposito di evadere. Con ben simulata tranquillità, riuscì a vincere la naturale diffidenza del personale di custodia e ad accaparrarsi la simpatia del cappellano, che lo prese con sé come chierico. Fu pure addetto al servizio nella cucina e a segare la legna nel magazzino: ebbe così modo di studiare la topografia del luogo e di orientarsi per preparare la fuga.

Una parete del magazzino, coperta da una grande catasta di legno, era costituita da un muro esterno del Castello, rivolto verso il lago. Accordatosi con altri due reclusi, delinquenti comuni, che gli erano compagni nel lavoro, cominciò ad aprire un varco nella catasta, arrivando in breve al muro di cinta. In seguito, mentre a turno due segavano rumorosamente la legna, l’altro sgretolava con mezzi di fortuna il muro. Dopo diverse settimane di lavoro, la breccia fu ultimata. Il Pecchioni, fidandosi della sua agilità e della sua abilità di nuotatore, si gettò nell’acqua e, con poche bracciate, seguito dai due compagni d’evasione, riuscì a raggiungere un vicino canneto e a nascondersi. Il Pecchioni si diresse poi verso il Po, che varcò a nuoto rientrando negli Stati parmensi. Giunto a Parma, riuscì a mettersi in comunicazione con Clemente Asperti e Andrea Maturini, patrioti, presso cui si rifugiò.

Dopo pochi giorni lasciò Parma e si diresse a Genova con una lettera di raccomandazione per Nino Bixio, che lo prese come suo attendente, che servì fedelmente per tre anni. Nel 1859, arruolatosi nei Cacciatori delle Alpi, combatté valorosamente a Varese e a Treponti contro le truppe dell’Urban.

Nel 1860 il Pecchioni fu di nuovo a Genova, e il 5 maggio si trovò a Quarto nella schiera dei Mille, assegnato alla seconda compagnia comandata da Vincenzo Orsini. A Talamone si staccò dal grosso della spedizione per far parte della colonna Zambianchi, equipaggiata, prima di ogni altra, di armi e camice rosse.

La spedizione, attuata a scopo diversivo, si concluse infelicemente dopo pochi giorni: il piccolo drappello, un centinaio di uomini cui si erano aggiunti i 90 volontari partiti da Livorno con Andrea Sgarallino, scontratosi coi pontifici appena varcato il confine, venne sconfitto alle Grotte di Castro.

Dopo la sconfitta di Castro, alcuni dei volontari garibaldini vennero fatti prigionieri e altri si sbandarono, cercando di raggiungere in qualche modo Garibaldi. Tra questi ultimi vi fu il Pecchioni che riuscì a tornare a Genova, in tempo per partecipare, col grado di sergente, alla seconda spedizione Medici e a battersi poi valorosamente a Milazzo e al Volturno. Sciolto l’esercito meridionale, il Pecchioni ritornò a Parma dove fu assunto come guardia municipale. Si sposò con una fruttivendola che conduceva un piccolo negozio nell’Oltretorrente, dalla quale ebbe dodici figli. Quando fu collocato in pensione, non bastandogli il modesto assegno comunale né quello dei Mille, ebbe in concessione il laghetto del giardino pubblico di Parma, industriandosi a guadagnare qualche soldo dando a nolo le barche.

Morì a Parma il 9 agosto 1908 ed è sepolto nel cimitero della Villetta, dove è ricordato con tanto di busto ed una artistica tomba. Sempre nella città Ducale gli è dedicata anche una via. Con la speranza che anche i borghi e le cittadine di fiume dedichino strade, piazze, centro civici e locali pubblici a quegli uomini ed a quelle donne che hanno fatto la storia del Po.

Eremita del Po, Paolo Panni